Valgan

estas rápidas imágenes para invitarles a que conozcan este itinerario. En la segunda noten la altura de la calzada sobre el terreno circundante.

Que no te asusten ni la letra ni el sendero de palabras pues, amigo, para la sed de saber, largo trago.

Retorna tanto como quieras que aquí me tendrás manando recuerdos.

Retorna tanto como quieras que aquí me tendrás manando recuerdos.

Mostrando entradas con la etiqueta Edad Antigua. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Edad Antigua. Mostrar todas las entradas

jueves, 31 de julio de 2025

Fácil excursión a nuestra calzada romana.

domingo, 1 de diciembre de 2024

El Altar de Herbosa y un pastor aburrido.

las escaleras.

- Peñas vinculadas al espíritu o dios del lugar (caso de Barcina de los Montes dedicado al dios Vurovius).

- Peñas para ceremonias de carácter social y religioso general.

- Peñas adivinatorias.

- Peñas propiciatorias (llamadas de ánimas, de deseos, de matrimonio).

números y letras en su interior. ¿Cosa del pastor aburrido?

Periódico “Diario de Burgos”.

www.tribusdeliber.com

“Las “peñas sacras” de la provincia de Burgos y las tradiciones celtas de tierras burgalesas”. Martín Almagro Gorbea, Ignacio Ruiz Vélez y María Victoria Palacios Palacios.

“Nuevas evidencias de arte rupestre postpaleolítico en Las Merindades (Burgos)”. Eduardo Sainz-Maza, Diego Garate Maidagan y Alejandro García Moreno.

Revista “Desperta Ferro. Arqueología e Historia. “Vacceos, Vettones y Lusitanos”.

domingo, 7 de marzo de 2021

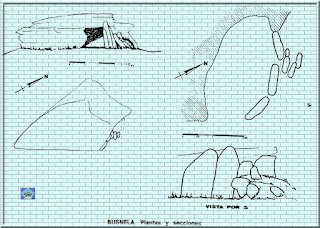

Dolmen o no dolmen de Busnela.

Dolmen es un

término bretón que significa “mesa de piedra” y, a pesar de ser bastante

ajustado está en desuso en los círculos académicos donde aplican más el de "sepulcros

megalíticos". ¿Y eso? Bueno, este sintagma fue acuñado por el reverendo

Algemon Herbert y engloba tanto a aquellos monumentos con techumbres planas

como a los que adoptan para cubierta otras soluciones como una cúpula.

Dolmen de Busnela

Cuando lleguemos

ante estos dol… sepulcros encontraremos poco más que ruinas aunque originariamente

fueron construcciones formidables y bien ajustadas cuyas paredes eran grandes

lajas clavadas verticalmente en el suelo llamadas “ortostatos”. Sobre ellas,

que delimitan una cámara, descansaba la cubierta. Toda la edificación era

ocultada bajo un montículo de tierra, el túmulo, que podía adoptar en planta

diferentes formas (circular, oval, cuadrada...) y que conseguía proteger y

señalizar la construcción. Su ausencia, como en el caso de Busnela, sería un

marcador de falso dolmen. Por último, el recinto megalítico, convertido bajo el

túmulo en una cripta subterránea, desempeñaba el papel de panteón.

Simplificando,

tendremos tres tipos de dólmenes: los simples, con sólo cámaras poligonales;

los sepulcros de corredor, que añadían a la cámara un angosto pasillo de acceso

que discurría desde la periferia del túmulo; y las galerías cubiertas, en las

que las cámaras, alargadas y de paredes paralelas, cumplían a la vez el papel

de espacio funerario y de acceso.

Con lo que vemos

cuando los visitamos difícilmente nos damos cuenta del esfuerzo que constó

construirlos y de la grandiosidad que representaba para aquellos individuos.

Para que se hagan una idea: hay dólmenes con cubiertas que pesan decenas de

toneladas. Sin descartar los pequeños que cumplen las mismas funciones, ojo. Es

como si –salvando las distancias- solo fueran pirámides las grandes y no

incluyéramos en la clasificación las pirámides de Nubia. Vere Gordon Childe, el

gran teorizador de la Prehistoria, considera que las grandes obras públicas

sólo pudieron fructificar en sociedades complejas y bien organizadas con

capacidad para generar importantes excedentes.

Hubo un tiempo

en que se creyó que estas construcciones europeas eran fruto de la torpeza de

unos habitantes que querían imitar a los egipcios. Sin embargo, desde mediados

del siglo XX, gracias al Carbono 14, quedó claro que la antigüedad de los

dólmenes occidentales superaba en casi dos milenios a la de las pirámides

egipcias o a la de los zigurats mesopotámicos. Nuestros dólmenes son monumentos

erigidos durante el Neolítico, casi todos a lo largo del IV milenio antes de Cristo.

Hombres que trabajaron sin la ayuda de bestias ni de herramientas sofisticadas con

las que desbastar las losas. Las sacaban de las canteras y las desplazaban

hasta las tumbas que podían estar a varios kilómetros de distancia.

Para que se

hagan una idea: trasladar una losa de unas 35 toneladas necesitaba del esfuerzo

de más de 300 hombres adultos y estos necesitan cubrir sus necesidades por

lo cual se añadiría más personas a la empresa. Claro que, también, a menos peso menos

gente. Aun así, los arqueólogos no suelen encontrar aldeas, en el entorno de

los dólmenes, con el tamaño suficiente para albergar contingentes de población suficientes, circunstancia que convenció a Colin Renfrew de que la

construcción hubo de ser fruto de un trabajo cooperativo en el que, además de

los titulares de las tumbas, participaron las comunidades vecinas.

Y, entonces, ¿quién

tenía el honor de ser enterrado ahí? ¿Los que lo construían? Bueno, la

excavación de las cámaras descubre abigarrados osarios con restos de numerosos

individuos. Sin embargo, la irregular conservación de los esqueletos presentes

y la diferente cronología de los elementos de ajuar personal o de las ofrendas

que los acompañan revelan que no todos los residentes entraron a la vez, sino

que, al igual que sucede en los panteones familiares actuales, lo que tenemos

es la suma de inhumaciones individuales a lo largo del tiempo. Los dólmenes

fueron, pues, pese a su carácter subterráneo, sepulcros accesibles. La

construcción de pasillos que desde el exterior y atravesando el túmulo llegaban

a la cámara cumplió la función de facilitar la entrada en los monumentos para

dejar nuevos restos.

Y, en ese “panteón”,

¿Metían el cadáver a pudrirse o sólo los huesos? El caos de huesos haría pensar

que eran osarios pero el análisis de los mismos muestra que, en origen, se

depositó el cadáver. ¿Esto es seguro? Pocas cosas son seguras pero nos respalda

la presencia de huesos muy pequeños que en un traslado se hubiesen perdido.

¿Entonces por

qué los encontramos revueltos si fueron enterrados completos, recostados sobre

uno de los flancos y las piernas plegadas bajo el abdomen? A ese resultado

contribuiría la exposición aérea de los muertos; los desplazamientos de huesos

ocasionados por la desaparición de los tejidos blandos que los recubren;

seguramente, las afecciones producidas por animales; hacer hueco para más

enterramientos; o reubicación cuidadosa en otro lugar del dolmen. Se sopesa,

incluso, que se retirasen huesos para convertirlos en reliquias como sí se ha

comprobado en dólmenes británicos. Estos factores, evidentemente, creaban nuevo

espacio en el interior. Podemos decir que en los dólmenes burgaleses nunca han

pasado del medio centenar los enterramientos. Con ello romperíamos la idea de

que eran tumbas para todos – respondiendo a una pregunta anterior- y durante

generaciones. Es ilustrativo, para todas estas preguntas, la preeminencia de

varones en estos enterramientos (10 a 3 en la cista de Villaescusa). No han

aparecido niños menores de 4 años, lo que obliga a pensar en la existencia de

ritos funerarios alternativos para ellos, tal vez en el espacio doméstico.

Concluyendo: en los sepelios neolíticos los difuntos se segregaban. Como hoy,

si lo piensan.

La genética ha

confirmado la vieja tesis de que los enterrados eran miembros de un clan o

grupo familiar unido por lazos de sangre. ¿Confirmamos que es una tumba

familiar? Sí. Nos hallamos ante una comunidad homogénea y consanguínea que, gracias

a los estudios de esmalte dental, no conoció aportes foráneos importantes ni

experimentó cambios de residencia llamativos.

Pero sorprenden

cosas como que en ningún caso en las inmediaciones de los sepulcros parecen

haber existido aldeas de tamaño suficiente para albergar a veinticinco adultos

de ambos sexos (doce hogares, con los niños correspondientes), que es la cifra

que, aplicando una tasa de mortalidad anual de cuatro por mil, propia de

poblaciones prehistóricas, sería necesaria para generar en medio siglo los 47

cadáveres presentes, por ejemplo, en Reinoso. De ahí que cada vez se acepte más

la idea de que esta población se organizaba en células más pequeñas, casi solo

familiares, las cuales, obligadas por el agotamiento periódico de los campos de

cultivo que trabajaban, variarían cada pocos años la posición de sus poblados

pero sin alejarse de las tumbas. Eso entendería la irrelevancia de los

asentamientos y su dificultad para reconocerlos.

Pero el interior

de los dólmenes investigados nos han dicho mucho sobre sus constructores – o al

menos sobre sus “inquilinos”-. Esos agricultores de hace 6.000 años

“disfrutaban” de una alta tasa de mortalidad infantil; pocos superaban los 40

años; eran comunes las afecciones óseas y articulares; las caries y los

abscesos dentales estaban a la orden del día fruto del excesivo consumo de carbohidratos

(cereales). Por cierto, medían unos 1`60 metros.

Su sistema

médico parecía haber perfeccionado las trepanaciones con herramientas de piedra

con una más que aceptable tasa de supervivencia, salvo que los que no superaban

la operación no fuesen enterrados en el megalito. Los investigadores han

llegado a sopesar la idea de que los enterrados sufriesen esta operación como

un rito iniciático religioso.

Hacia el último

tercio del IV milenio los dólmenes decayeron en la función de panteones

colectivos que justificó su construcción. Aunque en la Edad de los Metales

recuperan cierto protagonismo funerario es fruto de un reaprovechamiento de las

estructuras.

Intuimos, por

tanto, la existencia en el neolítico de un ritual funerario al servicio de unas

creencias religiosas y, estas, supeditadas a un orden social. También tenemos

en cuenta otra razón para estas tumbas monumentales: ser símbolos de

reivindicación territorial. Esto nos explicaría la causa de que los dólmenes no

estuviesen junto a las canteras y sí en lugares fáciles de ver desde el entorno

y desde los que se controlan visualmente recursos críticos y espacios

productivos.

Y con toda esta

información llegamos y decimos: el dolmen de Busnela puede no ser un dolmen.

Vamos, casi seguros que no lo es.

Para llegar a

este posible megalito debemos coger la carretera que parte de Santelices a Cidad

de Valdeporres para continuar hacia Busnela. El paisaje que dominaremos a esos

769 metros de altura es de media montaña, con pastos en las partes altas, y

salpicado de bosquetes de robles centenarios y hayas. Cuando nos encontremos

frente a un conjunto de bloques pétreos que se encuentran rematados en su parte

oriental por una pared de siete enormes lastras habremos llegado. Supongo que

esto sería lo que vio José Luis Uríbarri (“El fenómeno megalítico burgalés”). La

longitud de su eje mayor es de unos siete metros y su altura alcanza los

doscientos treinta centímetros. La cámara tiene 3`75 metros de largo por 2

metros de ancho. No se han encontrado evidencias de su uso funerario, al no

estar cubierto por un túmulo que protegiera los restos, pero se ha considerado

tradicionalmente un dolmen, porque lo parece.

Lo que

tendríamos delante se trataría, en realidad, de un afloramiento natural de caliza

ubicado en el extremo de un altozano. Su peculiaridad consistiría en presentar

en su cara sur una amplia concavidad, a modo de abrigo. Los pobladores, en

algún momento del pasado que el cartel indicativo señala hace unos 5.000 años,

mejoraron y completaron el cierre del cubículo colocando grandes losas –esos

ortostatos que mencionábamos- y una cubierta plana al este de la entrada, con

lo cual no es desatinado hablar de un megalito. Sin embargo, la ausencia de

túmulo, de restos humanos o de ajuar y la falta de cualquier otro documento

arqueológico asociado nos reducen el de Busnela a una rareza. Eso sí, una

rareza aprovechada por pastores y sus ganados desde hace cientos de años.

Bibliografía:

“Tumbas de

Gigantes. Dólmenes y Túmulos en la provincia de Burgos”. Miguel A. Moreno

Gallo, Germán Delibes de Castro, Rodrigo Villalobos García y Javier Basconcillos

Arce.

Blog “ZaLeZ”.

Dedicado a David, Amanda, Pello y Jon.

domingo, 1 de noviembre de 2020

Romanos recordando a sus muertos.

Para conocer los

ritos funerarios romanos, no sólo en Las Merindades, sino en todo el imperio

hemos recurrido siempre a las fuentes literarias, a los restos de las

necrópolis y a los monumentos funerarios supervivientes. Desconocemos las

palabras pronunciadas en un funeral, el depósito de ofrendas que no han dejado

registro arqueológico, sus sentimientos en torno a la muerte... Sin olvidar que

el poder económico y las tradiciones locales afectaban enormemente a las

características de la tumba. Como en nuestros días.

La realización de monumentos funerarios no era algo generalizado y ni siquiera conservamos la mayoría de los que hubo en la Antigüedad. Piensen que, por ejemplo, las lápidas tenían un tamaño interesante para ser elementos de construcción. Añadamos al cóctel que la expansión de la cultura romana difundió sus modelos por todo el imperio e incluso fuera de sus fronteras mezclándose con los modelos regionales de enterramiento.

Tengamos claro que un monumento funerario forma parte de la conmemoración del difunto, algo que se enmarca dentro del proceso de enterramiento de una persona. El monumento era el guardián de la memoria del fallecido. Permitía su conocimiento futuro y su “pervivencia” vital; lugar donde familiares y amigos podían mostrar el dolor por la pérdida a través de los epitafios. Este texto señalaba una tumba, recordaba el nombre del difunto, le deseaba un buen descanso e incluso, en ocasiones, interpelaba al lector con mensajes del tipo “te rogo praeteriens dicas sit tibi terra leuis”. Pensemos que existía un castigo de olvido en la cultura romana, la dammatio memoriae, con lo cual recordar era sobrevivir a la muerte.

Algunos tipos de enterramientos de época Imperial

Los romanos creían que el espíritu del difunto vivía y residía en su tumba por lo que era indispensable una para evitar que el alma vagase por el mundo de los vivos. Ese espíritu pasaba a formar parte de los Dioses Manes a los que se les rendía culto para que no molestasen a los vivos. En este sentido, el epitafio actuaba en muchas ocasiones no solo como una dedicación al difunto, sino también a estos dioses del inframundo. Además, el epitafio también era una forma de mostrar la piedad de los dedicantes de la lápida hacía los dioses y sus difuntos, su estatus económico y, tal vez, señalarse como los herederos legítimos del fallecido. Como ven había muchas razones para gastarse unos cuartos en una lápida. Lo dicho nos lleva a ver las sepulturas desde un punto de vista religioso, económico, social o artístico, porque el análisis de los enterramientos es siempre el análisis de un acto simbólico.

Obviando una primera época en que los enterramientos peninsulares tendrían mucha influencia de los ritos prerromanos nos centraremos en cuando la cultura material y la tipología romana evidenciaron un cambio en las costumbres y creencias funerarias del grupo. En este caso los objetos aportados por la cultura romana no sólo sustituyen a elementos indígenas de igual función, sino que muestran, además, evidencias de nuevos rituales y prácticas. Chivato de esto será la generalización de la inhumación frente a la anterior costumbre incineradora. Claro que, su ritmo de asunción por los diferentes pueblos del imperio fue distinto al depender de factores geográficos, culturales, sociales, etc. Todo esto derivó, inexorablemente, en una nueva manera de entender la supervivencia de la memoria de los difuntos y en la creación de un nuevo hábito de identificación de las tumbas.

En Las

Merindades y La Bureba apenas se conocen áreas cementeriales de época romana y

ninguna de ellas cuenta con un estudio completo publicado. Esta situación es

aún más notoria en las necrópolis de incineración, menos visibles

arqueológicamente y que normalmente se asocian con una cronología altoimperial,

frente a las necrópolis de inhumación que se suelen reconocer más fácilmente y

que se asocian a una cronología más tardía.

Respecto a las incineraciones, resaltan las estelas en forma de casa, perfectamente colocadas en líneas rectas formando calles. Según J. Martínez Santa-Olalla, estas estelas se disponían directamente en el suelo y las cenizas se depositaban en una oquedad que estas tenían o en un hoyo en el suelo bajo las mismas. Finalmente, menciona que, en algunos extraños casos, las cenizas eran depositadas en una “caja de piedra o toba” a modo de urna cineraria para la que la estela hacia la función de tapa.

Respecto a las incineraciones, resaltan las estelas en forma de casa, perfectamente colocadas en líneas rectas formando calles. Según J. Martínez Santa-Olalla, estas estelas se disponían directamente en el suelo y las cenizas se depositaban en una oquedad que estas tenían o en un hoyo en el suelo bajo las mismas. Finalmente, menciona que, en algunos extraños casos, las cenizas eran depositadas en una “caja de piedra o toba” a modo de urna cineraria para la que la estela hacia la función de tapa.

Columbarios romanos.

En los afortunados casos en los que los arqueólogos han encontrado inscripciones funerarias en su lugar original, se ha observado que no todas las tumbas de una necrópolis tenían una inscripción. Así, se ha propuesto que los individuos que sí fueron conmemorados por medio de estela, serían aquellos que gozaban de una mejor situación económica y además, estarían insertos en un ambiente en el que elementos culturales romanos como estos eran reconocidos y valorados.

Ciertamente, la presencia de un monumento funerario no debe relacionarse automáticamente con un individuo rico así como la ausencia de epígrafe o su simplicidad, no siempre es debido a la falta de medios económicos. Había también mucho de apariencia y, para ello, debemos fijarnos en los libertos que, incluso en la muerte, reclamaban exaltar ese cambio de estatus social para sí y sus descendientes.

Por ello, las estelas de Las Merindades están descontextualizadas y no ofrecen información sobre el conjunto del ritual funerario. Aunque siempre terminan por contar cosas. Debemos asumir que no hubo una sustitución romana total de una religión previa local por lo que la comprensión del mundo funerario requiere conocer la realidad local y los cambios que se produjeron tras la conquista. Y, así, podemos encontrarnos con ritos funerarios que no han dejado huella arqueológica y que pudieron ser los adoptados por la población mayoritaria de una zona generando distorsiones en los estudios.

De todas formas, la epigrafía religiosa es la mejor opción para conocer los cultos y creencias provinciales permitiéndonos conocer ignotas deidades locales o la manera en la que las deidades romanas recibieron culto en esos lugares apartados. Por ello, los nombres de dioses desconocidos, estos teónimos, se ha interpretado como una continuidad de los cultos de la Edad del Hierro presuponiendo que continuaron inalterables tras la conquista romana, llegándose, incluso, a señalar como una muestra de resistencia al conquistador. Más bien, se adaptarían los cultos nativos a las nuevas influencias.

Las dedicatorias encontradas nos muestran tanto dioses del panteón romano como otros de nombre indígena que consideraríamos locales. Su análisis, sin embargo, no indica una expresión de dos religiones y panteones diferenciados en los que las divinidades latinas y las locales formaban parte de realidades diferentes. Un remedo del Ulster actual. Por el contrario, la conmemoración religiosa de los epígrafes muestra unas características similares, sin importar si la dedicación es ofrecida a un dios latino o local. Los monumentos religiosos muestran una misma religión en el que divinidades de diferentes procedencias conviven sin problemas. Es por ello importante señalar lo inútil que es orientar el estudio de la religión de época romana en términos enfrentados como religión indígena o romana. Incluso, en ocasiones, se ha llegado a interpretar como resistencia contra la romanización en nuestro entorno social. Tenemos ejemplos en los que se han resaltado los valores de las religiones prerromanas dejando de lado un posible sincretismo con la romana por mor de sus instrumentalización política.

En un momento en el que el politeísmo era la forma más habitual de religión, no era necesario renunciar a unos dioses para incluir otros nuevos si las circunstancias lo requerían. Por eso, sería prudente no hablar de una religión hispano-romana o galo-romana única, sino de territorios en los que encontramos dioses de carácter local y regional. Entendamos que los dioses locales se adaptaron a la nueva realidad y se les siguió venerando por medio del formalismo romano.

En la localidad de Barcina de los Montes (Oña, Burgos) se han localizado hasta el momento cuatro dedicatorias al dios Vurovio cuyo nombre parece que podría estar asociado al de la región actual en la que se encuentra, La Bureba y sus de Las Merindades. Tres de las estelas fueron localizadas en los años 70 por el párroco de Oña y un grupo de colaboradores mientras que la cuarta se localizó en una casa particular de la localidad donde sigue actualmente. La falta de información sobre las condiciones de su hallazgo ha impedido conocer el contexto arqueológico de su hallazgo. Es por ello que, una vez más, nuestra única información sobre la divinidad es el nombre que aparece en los textos de las inscripciones. Por supuesto, las divinidades romanas también estuvieron presentes en el norte de Burgos. En el municipio de Monasterio de Rodilla se halló una inscripción dedicada a la diosa Fortuna, la personificación de la suerte y las oportunidades, normalmente favorables, que se manifestaba durante la vida de los individuos y las naciones.

De modo general, se habla de la presencia de un santuario en aquellos lugares donde se han localizado varias inscripciones dedicadas a una misma divinidad, aunque, en algunas ocasiones, la presencia de un solo epígrafe que constate una dedicación pública o una donación al santuario puede ser suficiente para poder confirmar su existencia. Es necesario ser prudente en la identificación de este tipo de lugares y solo tratar como tales aquellos para los que los testimonios son reveladores ya que, en caso contrario, será muy difícil hacer una aproximación sólida a su conocimiento. Mejor ser cautos.

Las cuatro estelas localizadas en Barcina de los Montes dedicadas al dios Vurovio podrían señalar la presencia de un lugar de culto o santuario. Su aparición de forma conjunta y el hecho de que sea la única divinidad de la que tenemos tantas menciones hace factible el hecho de que formasen parte de un espacio dedicado a este dios. Desafortunadamente, no sabemos nada más.

Las fórmulas que suelen aparecer talladas son repetitivas pero a través de ellas podemos conocer mejor las prácticas rituales. Todas ellas son propias del repertorio de la epigrafía religiosa romana y son empleadas tanto en dedicaciones a dioses romanos como locales. Es decir, las inscripciones de carácter religioso de época romana de nuestra área nos muestran un modo de conmemoración religiosa típicamente romano. La calidad técnica de algunos de los monumentos puede no estar a la altura de los de las grandes ciudades pero es fácilmente apreciable que se trata de una misma práctica conmemorativa. Nos muestran un nuevo tipo de relación con los dioses que alcanza a dioses romanos y locales. Se muestra un panteón formado por ambos grupos de divinidades que se influirían mutuamente. La nueva situación política y los profundos cambios que sufrió la sociedad que las veneraba también debió de transformarlas.

Desconocemos si los cultos previos a la llegada de Roma permitían una relación entre mortales e inmortales en el que el devoto podía poner condiciones a la divinidad del modo en el que se hace en la práctica del “uotum” romano. Lo que sí sabemos es que en época imperial, tanto divinidades locales como romanas podían ser objeto de este tipo de peticiones sin diferencias, al menos formalmente, entre unas y otras. Los cultos ancestrales se realización, por lo tanto, siguiendo el lenguaje ritual de la cultura romana.

La realización de estos monumentos pétreos requería cierta cantidad de dinero y no todo el mundo podría permitirse un voto o una dedicación de estas características.

Pero el uso de este tipo de monumentos religiosos no debe verse como una acción reservada a las élites, sino como una forma de culto extendida entre la sociedad pudiente provincial. Sería un tipo de conmemoración válida y, posiblemente, de prestigio no solo en los grandes núcleos, sino también en ciudades provincianas alejadas de los modelos de vida romanos.

Con relación a los monumentos de nuestra zona empezaremos comentando las piezas recuperadas en Barcina de los Montes. La primera que citaremos es la dedicada a Voruvio por parte de Sulpicio Paterno. Está restaurada. La parte superior esta tallada con molduras. Fue recuperada por Agustín Lázaro, un sacerdote de Oña, y sus colaboradores. De hecho, está en el monasterio de San Salvador de Oña. Las dimensiones de la pieza son 40x31x25 centímetros. El nombre de la deidad está en la cabecera, o cornisa, y el resto del texto en la parte central. Están escritos en letras mayúsculas irregulares con una “A” sin barra central y una “O” redonda. Rondan los cuatro centímetros.

[ . ]V[ . ]OV[ . . ]

SVLPICIVS

PA ER V

PR CV [ . ]

V [ . . ]

[V]u[r]ou[io]

Sulpicius

Paternu

Procu [f(ilius)]

u(otum) (oluit) [l(ibens) m(erito)]

A Vurovio. Sulpicio Paterno, hijo de

Proculo voluntariamente y merecidamente cumplió su voto.

La fórmula u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) nos indican que el devoto había realizado un “uotum”, un contrato con la divinidad: una petición que si era correspondida por el dios, el devoto –fíjense en la palabra- debía cumplir con su parte del trato y dedicar el voto a la divinidad. ¿Recuerdan los exvotos católicos? Son lo mismo. Lo bueno del trato es que las condiciones las fijaba unilateralmente el devoto, cual contrato de adhesión con Iberdrola o Telefónica, y sólo cumplía el voto si se satisfacía la petición. Pero en este caso, no cumplirla suponía exponerse a las iras del dios. O la diosa.

El voto puede ser público o privado, es decir, puede ser realizado por una persona individual, por un grupo o por unos magistrados en nombre de la comunidad. Encontramos votos realizados por la salud de uno mismo o de los seres queridos, por el buen término de un viaje o una expedición militar, para la obtención de alguna aspiración personal o profesional así como los votos públicos realizados por el bien de la comunidad. A estos habría que añadirles la realización de votos públicos periódicos según el calendario marcado con el objetivo de mantener la prosperidad de la ciudad o comunidad. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones el texto solo incluye el nombre de la deidad, el dedicante y alguna fórmula votiva, omitiendo las condiciones del pacto al que se había llegado.

También de Barcina de los Montes procede el altar de piedra caliza que Tiraio Ebureno dedica, también, a Vurovio. Lo tenemos roto en la corona, la zona izquierda y parte de la base. Y está en Oña. Sus dimensiones son 43x20x15 centímetros. El texto está en el centro del altar, en cinco líneas, de irregulares letras mayúsculas donde la “F” y la “O” son estrechas y la “A”, como en el caso anterior, carece de travesaño.

[ . ] R VI [ . ] RAIV EBV [ . ]ENIVSCALA

[ . ]TIF V S L M

[V] rouio [ ] raius Ebu [r]enius Cala

[e]ti f(ilius) u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

A Vurovio. Turaio Eburenio, hijo de

Calaeto, voluntariamente y merecidamente cumplió su voto.

Anotemos, como muestra de la dificultad que conlleva interpretar estos altares vemos que S. Crespo Ortiz de Zárate y A. Alonso Ávila, en el año 2000, interpretaban: “[Tu]raius[R]ebu/[rri]nius”. Sin embargo, no hay espacio entre “-VRAIVS” y “EBV...” para añadir una “R”.

De Barcina de los Montes procede, también, este ara votiva a Vurovio dedicado por Sulpicio Materno. Es una roca caliza rota en la base y en su parte central. La corona con molduras solo está deteriorada. Y, como las anteriores, está en el monasterio de Oña. Sus dimensiones son 27x25x18`5 centímetros. El texto está en la parte central, en cuatro líneas justificadas de letras mayúsculas irregulares.

VVROVIO

[ . ]VPICIVSMAT[E]

RN[ . . ]LATTVRIF

[ . ] S L M

Vurouio

[S]u<l>picius Mat[e]

rn[us] Latturi f(ilius)

[u(otum)] s(oluit) l(ibens) m(erito)

A Vurovio. Sulpicio Materno, hijo de

Lattaro, voluntariamente y merecidamente cumplió su voto.

Seguimos con la “cantera” de Altares de Barcinas de los Montes. En este caso un tal Cassio Flacco dedicó un ara de roca caliza a nuestro Vurovio. Fue empleado como pieza de construcción de una casa en el pueblo. La corona y la base de la piedra contaban con molduras. Sus dimensiones son 44x30x30 centímetros. El texto está en el centro en cuatro líneas justificadas. Se emplearon letras mayúsculas delgadas y con serifas. Hay un punteado en la última línea entre las letras.

VVROVIO L▴CASSIVS FLACCVS V▴S▴L▴M

Vurouio L(ucius) Cassius Flaccus u(otum)

s(oluit) l(ibens) m(erito)

A Voruvio. Lucio Cassio Flacco voluntariamente

y merecidamente cumplió su voto.

La siguiente también surgió de Barcina de los Montes pero… ¡ha desaparecido! Les explico: era un fragmento de altar, roto en ambos lados y en la corona que se extrajo de una pared de la iglesia, pasó al monasterio de San Salvador de Oña y luego al Castillo de Javier (Navarra) de donde partió al museo de Navarra y desapareció. El texto, dividido en tres líneas, nos ha llegado y dice:

--- [---] [---] PATERNI V▴S▴L▴M

--- [---] [---] Paterni [f(ilius, a?)]

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

El hijo (o hija) de Paterno voluntariamente

y merecidamente cumplió su voto.

Ya nos alejamos de Barcina de los Montes para pasarnos por el Partido de la Sierra de Tobalina, a Ranera, y visitar una dedicatoria a Velonsa en un altar de -¡cómo no!- piedra caliza. El texto está descentrado y las molduras de una cara fueron pulidas. Las de las otras dos caras están muy deterioradas y, en la que falta, nunca debió haber nada al quedar apoyada en la pared.

¿Tenemos localizada su ubicación actual? Veamos su trazabilidad, cual bolsa de cebollas en el supermercado: el jesuita E. Jalhay la encontró junto a la entrada de la iglesia de Ranera. Se llevó donde los jesuitas de Oña, luego al castillo de Javier y terminó en el museo de Navarra. Venga, vais y lo reclamáis como Sijena (ironía off). Sus dimensiones son 80x42x41 centímetros. Consta de basa, listel entre doble bocel, espacio neto con la inscripción y triple moldura en la parte alta. Las inscripciones están en la parte superior del cuerpo central del altar, en cinco líneas con poco espacio entre ellas. La última está centrada y la tercera y cuarta tienen sus letras separadas por puntos. Quizá para compensar la pésima caligrafía de las mayúsculas talladas. Así la “E” está hecha con dos líneas verticales, modelo arcaizante, y paralelas y la “A” también carece de tramo corto. Se ha fechado en el siglo II de nuestra era. El antropónimo Paterna se expresa de modo arcaizante como Patierna y el nombre de la divinidad posiblemente sea SATI(A) y con él se relaciona la palabra VHLON o VELON, cuyo significado se desconoce.

VELONSAE CALPVRNIA PATERNA▴S VERI▴F▴V▴S L M

Velonsae Calpurnia Paterna S ueri f(ilia)

u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

A Velosia. Calpurnia Paterna, hija de

Severo, voluntariamente y merecidamente cumplió su voto.

En la Junta de Traslaloma –un nombre que me resulta muy romántico- tenemos, en una estela de piedra caliza localizada en Villaventín, la inscripción funeraria de Lucrecia. Está muy deteriorada incluso para tener casi dos mil años aunque la mayor parte de la decoración parece estar completa. Arriba tiene cinco formas cuadrangulares con tallado de diamantes. Las de los extremos son mayores. Bajo este decorado tiene tres arcos ciegos formados por dos líneas de triángulos hechos en rehundido y apoyados sobre columnas estriadas de fustes con un ligero éntasis y rematados por sencillos capiteles moldurados. Dentro de cada arco aparecen enmarcadas figuras, como en una especie de hornacinas: la de la izquierda, representa un hombre con una túnica talar con mangas y gorro plano. En actitud frontal, su cara recuerda a la de un anciano. Cruza los brazos sobre la cintura. La figura central es de una mujer desnuda en actitud puditicia. En la cabeza, ladeada hacía la derecha, muestra un peinado de tipo turbante o un tocado. La tercera es otra figura masculina, de hombre vestido con larga túnica. Su cara corresponde a una persona vieja. Las manos se disponen a diferente altura, cogiéndose el vestido. Si los quieren ver los tiene en el museo de Burgos. ¡Que no se me olvide! Sus dimensiones son 40x38x14 centímetros.

Lo que queda del texto está en dos líneas incompletas con el margen izquierdo. La letra es irregular y tosca.

DMLVCRETIA[---] C IVGIPEE I IME[---]+ ---

D(is) M(anibus) Lucretia<e> [---] c

o<n>iugi peentissim<a>e [---]+ ---

Oh, los espíritus de los difuntos. Para Lucretia,

la esposa más devota.

La lápida se ha relacionado con el trazado de la calzada que discurría por el sur de los montes de la Sierra de la Magdalena, de Este a Oeste, a través del valle de Losa. La simbología parece representar el tema cristiano de Susana y los viejos, pero llama la atención la presencia de la fórmula pagana de “D(íis) M(anibus)”. Su fecha se ha remontado a la romanización tardía, situándose en el siglo IV.

Más. Volvemos a encontrarnos con una estela perdida al más puro estilo Indiana Jones. Esta apareció en Miñón que hoy es una pedanía de Medina de Pomar. Desconocemos el tipo de piedra sobre la que se talló pero yo me atrevería a decir que pudiera haber sido caliza. Pero solo por opinar dados los casos precedentes y su abundancia en la comarca. La estela se conoce por dos fotografías de la casa Photo Club que están en el Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. En ellas se ve que es cuadrada aunque otros autores la han definido como semicircular. J. A. Abásolo (1984) vio tres retratos, dos con claridad, en la fotografía porque ya no vio la piedra.

D❦M[ . . ]MIOLRENNIVS

[---]RI[---]V[---]MEMO RI[ . ]ANNORVM XXXV

D(is) M(anibus) [Am]mio L(ucius) Rennius

[---]RI[---]V[---]

memo ri[a ...] annorum XXXV

Por los espíritus de los difuntos. Lucio

Rennius (configurar esto) para Ammius [---] a su memoria, a la edad de 35 años.

Claro que esta es la propuesta de texto de J. A. Abásolo (1984) porque las fotos se las traen. Hay estudiosos que creen que podría ser el texto de un epitafio citado por Luciano Huidobro en 1933.

Ammo, Ammius es nombre indígena que encontramos en las provincias de Palencia y Valladolid. También, ya en la de Burgos, existe Ammo en Peñalba de Castro. Se documenta un monje cluniacense llamado Ammio. La forma Rennius añade un ejemplar más a los de Revilla del Campo (tres miembros de una familia) y Lara de los Infantes. Sea nomen latino o indígena indica una implantación en esta comarca.

La siguiente la tenemos en el Museo de Las Merindades de Medina de Pomar. Aunque se encontró entre Torres de Medina y Villatomil de la mano del agricultor Gabriel Fernández Barros en la finca llamada Peñaverón. Es una estela de piedra caliza -¡Cómo no!- decorada con adornos geométricos de líneas quebradas. En su interior tenemos tres figuras humanas muy esquemáticas con la central de menor tamaño (10 cm frente a 15 cm). Parecería una imagen familiar. Las características de la escena y su similitud con otras de la zona alavesa han llevado a suponer para esta pieza una cronología en torno al siglo III d.C.

VRSV[---] DO++[---] ---

Nadie tiene idea de lo que significa.

Esta pieza se relaciona con el hallazgo de un posible hipocausto a orillas del río Salón. La pieza mide 37x30x16 centímetros y su conservación es muy deficiente.

Las siguientes piezas que citaremos proceden de Monasterio de Rodilla. La primera que nos encontramos es la estela de Antonio Materno. Por supuesto, es de piedra caliza. Su parte superior está redondeada. La parte inferior probablemente estaba diseñada para ser insertada en tierra. La superficie está picada. Si la desean ver hay que ir a Burgos Sus dimensiones son 65x45x17 centímetros. La zona central está dividida en cuatro partes adaptadas a la estela. Las letras son toscas, irregulares y finas.

D M ANTONIOM A R VE I F ⁽AN⁾ XXXX

D(is) M(anibus) Antonio M at rno Veni

f(ilio) ⁽an⁾(norum) XXXX

Al espíritu de los que partieron. Para

Antonio Materno, hijo de Venio, de 40 años.

La siguiente inscripción es la de la estela de Quemia Boudica – cierto como la guerrera británica-. Y, también, es de caliza. Esta estela tiene la corona redondeada y extremos erosionados. La decoraron es con una roseta de seis pétalos tallada dentro de un círculo (8 cm). La tenemos en el museo de Burgos. El estilo de las letras es tosco con puntos entre estas.

QVEMIE▴B[ . . ] DICE▴AN XL

Quemi<a>e B[ou] dic<a>e

an(norum) XL

Para Quemia Boudica, edad 40.

Otra estela de caliza de esta población está dedicada a Ana. Muy deteriorada, puntualizamos. Sus dimensiones son 21x22x8`5 centímetros y la pueden ver en el museo de Burgos. En un nicho en el centro de la estela tenemos el texto que está dividido en cinco líneas con letras irregulares y sencillas.

D M M TERIMET VSPOS ANN`AE´F ANNIII

D(is) M(anibus) m(onumentum) Ter(entius)

Imet us pos(uit) Ann`ae´ f(iliae) ann(orum) III

A los espíritus de los que partieron. Terentio

Imeto erigió este monumento por su hija Ana de tres años.

En esta población también se halló la estela funeraria de Antonio Paterno. Para no ser menos: es de caliza. La parte superior de la estela está redondeada y la tenemos rota en ambos extremos. Dada su desaparición sólo se la conoce por una foto del archivo de la Diputación Provincial de Burgos.

En ella se ve que el

texto, deteriorado, cubre la superficie frontal de la estela. Se puede leer y

lo que dice es:

D M ANTO[ . . ] OPATER [ . ]⁽ATE⁾RF⁽AN⁾ LIII

D(is) M(anibus) Anto[ni] o Pater(no) [P]⁽ate⁾r(ni) f(ilio) ⁽an⁾(norum) LIII

A los espíritus de los que partieron. De Antonio

Paterno, hijo de Paterno, de 53 años.

Sigamos que ya hemos cogido velocidad de crucero y nos pica la curiosidad por saber si veremos algo diferente. Ahora nos enfrentamos a la inscripción de Valerio Floro que flota en el aire porque no nos ha llegado más que la referencia bibliográfica del padre Florez (1768). Este nos dejó escrito que había una luna creciente y un disco en la parte superior. Dijo que lo vio en una ventana del pueblo donde estaba desde 1728.

VALERIO FLAVO

Valerio Flauo

A Valerio Flavo…

Tras haber hablado de lo encontrado en Monasterio de Rodilla nos vamos a dar un paseo hasta Santa Coloma de Tobalina. Allí se halló una estela de caliza rota por casi todos sus lados dedicada “A sus padres”. En un espacio reducido de la parte superior encontramos dos figuras humanas desnudas enmarcadas en un círculo. En el lado izquierdo hay un borde con líneas oblicuas en la decoración del patrón de hueso de arenque, que es probable que haya decorado todo el lado frontal de la estela. La tenemos guardada en el Monasterio de San Salvador de Oña. Sus dimensiones son 34x34x14 centímetros. El texto se talló en la parte baja de la estela dividido en seis líneas con separaciones internas de diferentes medidas. Algunas letras están muy desgastadas lo que dificulta mucho la interpretación.

[ . ]ON[ . . ]NV[ . ]ETVAL[--- ] [ .

]ARENTIBVSPRIM[---] SEMPLICIE⁽MA⁾T[ --- ] ANNORVMLXX LX SIT TIBI TER[ . .

] [ . . ]VIS

[L]on[gi]nu[s] et Val[erianus, a]

[p]arentibus Prim[---] Semplici<a>e ⁽Ma⁾t[ernae?] annorum LXX LX sit tibi ter[ra]

[le]uis

Longino y Valerio (or Valeria) (----------)

para sus padres Prim…

(y) emplicia Materna (?), edad 70 (y) 60. Que la tierra os sea leve.

E. Ortiz de Urbina (1985) interpretó: [.]on[.]nu[s] et Val[eria] / [p]arentibus Prim[itiuo] / Semplicie `Ma´t[ernae] / annorum LXX / LX sit tibi ter[ra] / [le]uis.

El primer nombre de la línea uno se puede interpretar como Longino y el segundo podría ser Valeriano o Valeriana o también Valerio o Valeria. En cuanto al nombre de la línea dos, las letras “PRIM-” podrían completarse con varios nombres: Primus, Primicenius, Primitiuus y Primulus. El nombre de la madre, Semplicia, podría ser una variante del nombre Simplicia. El segundo elemento, la ligadura “MA” ha sido interpretada como Materna, sin embargo, es raro porque sería un nombre con dos cognomina, que es una estructura inusual. También vale la pena mencionar el uso de la fórmula “sit tibi terra leuis”, en lugar de sentarse “uobis terra leuis”, de acuerdo con el tema plural.

Seguimos en el Valle de Tobalina, en Barcina del Barco, donde se encontró un fragmento de una lápida funeraria de… ¡piedra caliza! La parte alta de la pieza se ha conservado salvo daños menores. Debajo del texto hay una representación parcial de un jinete en un nicho galopando hacia la izquierda. En la parte superior de la estela, por encima de la escena del jinete. El resto de la inscripción se pierde. Las letras están descentradas tanto horizontal como verticalmente.

Los únicos

elementos visibles son la cabeza y el cuello del caballo y la cabeza y el torso

del jinete. El hombre está sosteniendo las riendas del caballo con una mano y

blandiendo su lanza con la otra. En el lado izquierdo del panel hay una flecha

suavemente tallada que no parece ser parte de la decoración original. Un borde

de tallado de diamantes encierra las placas inscritas y decoradas. Se conserva

en el Monasterio de San Salvador de Oña.

Sin marcharnos del Valle de Tobalina analizaremos otra estela de caliza con la corona a dos aguas encontrada en 1987 en un lugar muy propio: el cementerio de Gabanes. De hecho se conserva en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. En su decoración tenemos una forma triangular deteriorada que quizá fue un motivo vegetal. Debajo hay tres figuras humanas esquemáticas talladas. Están cogidas de la mano y la de la izquierda sostiene una lanza. Las bandas que flanquean la escena están decoradas con líneas oblicuas del patrón de hueso de arenque. Mide 66x38x18 centímetros. El texto está bajo la decoración y se puede dividir en unas tres o cuatro líneas pero a saber qué pone dadas sus condiciones.

Sin marcharnos del Valle de Tobalina analizaremos otra estela de caliza con la corona a dos aguas encontrada en 1987 en un lugar muy propio: el cementerio de Gabanes. De hecho se conserva en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. En su decoración tenemos una forma triangular deteriorada que quizá fue un motivo vegetal. Debajo hay tres figuras humanas esquemáticas talladas. Están cogidas de la mano y la de la izquierda sostiene una lanza. Las bandas que flanquean la escena están decoradas con líneas oblicuas del patrón de hueso de arenque. Mide 66x38x18 centímetros. El texto está bajo la decoración y se puede dividir en unas tres o cuatro líneas pero a saber qué pone dadas sus condiciones.

T++E+V [---] +⁽M V ⁾[---] [---] T [---]X

Inocencio Cadiñanos se animó a hacer una propuesta de

algo:

PIAEM[---]V[---] / FAML[---]PI[---] /

P[---]OA[---]TI[---].

¿Aún están aquí? Bien porque enseguida salimos del Valle de Tobalina. La última lápida de piedra caliza está rota en la parte inferior y zona derecha y fue reutilizada como material de construcción en Tobalinilla. De hecho, continúa en el exterior de la pared sur de la iglesia de Santa María de Tobalinilla hay un agujero en el centro de la estela. En la parte izquierda reconocemos la decoración de tallado de diamantes que podría haberse repetido en el lado derecho. Junto a él, un marco de una nueva talla de diamante, roto en la parte derecha. En su interior, en la esquina inferior izquierda, hay un animal de cuatro patas. La estela tiene unos 50x60 centímetros de tamaño. Respecto al texto señalemos que la primera línea está en la parte superior, por encima de la decoración, y el resto del texto está por debajo de ella, dividido en tres líneas. Son letras mayúsculas irregulares

D❦❦M A M P ⁽MA⁾ + + FILI V SVO PIENTIS

D(is) M(anibus) A M P ⁽MA⁾ + + filio suo suo pientis(simo)

O los espíritus de los difuntos. ... para

su hijo... su más devoto...

La última se encuentra en Salazar como material de construcción en el muro este de la iglesia de San Esteban. Está cabeza abajo a unos tres metros y medio de altura. Se ve que no se preocuparon de su legibilidad. Para ellos esta lápida, en recuerdo de Materna, solo era una piedra de caliza que no había que tallar. Es una pieza de unos 15x50 centímetros. La parte escrita está rota en el lado izquierdo y desgastado, especialmente en la primera y última línea. El texto restante se divide en cuatro líneas.

[---] M MA [---]⁽AN⁾XXXV VXORI [---]PIE⁽NT⁾ISSI⁽ME⁾FECIT[---] L

[---] M Ma n<a>e [---]⁽an⁾(norum) XXXV uxori [---] pie⁽nt⁾issi⁽m<a>e⁾

fecit [---] (it) (ibi) t(erra) l(euis)

Para Materna de 35 años. (Su marido) lo

hizo por su esposa más obediente... Que la tierra te sea leve.

Bibliografía:

“Conmemoración funeraria y religiosa de época romana en la epigrafía del norte de Hispania: el área autrigona”. Tesis doctoral de Marta Fernández Corral.

“Recientes hallazgos de lapidas romanas en la provincia de Burgos”. José A. Abasolo.

“Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales de sedano y Villarcayo”. Ramón Bohigas Roldán, Jacinto Campillo Cueva y José Ángel Churruca García.

Hispania Epigráfica

ZaLeZ.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)