Volvemos a visitar a los neandertales de Las Merindades, pero, en este caso, para conocer a algunos animales que merodeaban cerca del yacimiento. Recordemos que la cueva de Prado Vargas está en la Merindad de Sotoscueva, pegada a Cornejo y situada a veinte metros por encima del actual curso del río Trema. En los años setenta, el grupo espeleológico Edelweiss encontró un cráneo de Ursus spelaeus y disparó el estudio de Prado Vargas.

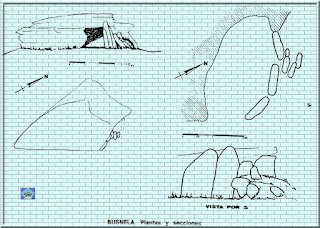

La cavidad tiene unos 120 metros con una galería rectilínea que se divide en tres secciones: Entrada, pasillo y fondo. Su tamaño y grado de humedad hacen pensar que el sitio pudo haber estado habitado por un pequeño grupo durante ocupaciones estacionales sucesivas alternando con carnívoros ocasionales. El éxito de estas ocupaciones dependió de una sabia explotación del entorno natural que rodeaba el yacimiento, donde se desarrollaron diversas actividades, tanto dentro como fuera de la cueva.

Los restos disponibles proceden de excavaciones en varias partes de la cueva. Por ejemplo, el trabajo doctoral de Diego Arceredillo Alonso (2015) se centraba en la cata de la zona de la entrada que no contenía todos los animales que después se han ido hallando. Por su parte el trabajo de Marta Navazo Ruiz (2021) actuaba en el sector de la hornacina. De tener pocos restos y muy fragmentados que dificultaba su correcta identificación se ha ido a disponer de cientos de fragmentos entre los que destacan fragmentos de mandíbulas de ciervo, de zorro, lobo, así como un incisivo de oso de las cavernas. Destaca el hallazgo de un par de astas y cuatro candiles de ciervo, así como la presencia de varias falanges completas.

La

fragmentación de los huesos indica que los neandertales llevaron extremidades

de los animales al interior de la cueva, donde procesaban la carne y fracturaban

los huesos para aprovechar la médula. Además, en el estudio de la zona de la

entrada se concluyó que la acumulación de los restos solía ser en invierno y

primavera cuando rebecos y cabras monteses bajan de las montañas y se refugian

en zonas boscosas. Al menos en nuestros días.

Nos centraremos en los animales de más de veinte kilos encontrados en Prado Vargas entre los que tenemos Ursus spelaeus, Rhinocerotidae indet., Equus ferus, Sus scrofa, Cervus elaphus, Rupicapra pirenaica, Capra pirenaica, Meles Meles, Canis Lupus, Panthera pardus y Capreolus capreolus. Cerca de 1.200 restos encontrados en la hornacina se pudieron podido clasificar taxonómicamente 190. Los fósiles identificados más abundantes fueron de Cervus elaphus (113), Capra pyrenaica (19) y Equus ferus (14). Se documentó un número mínimo de individuos de veintidós animales de varias edades, la mayoría adultos.

Nos centraremos en los animales de más de veinte kilos encontrados en Prado Vargas entre los que tenemos Ursus spelaeus, Rhinocerotidae indet., Equus ferus, Sus scrofa, Cervus elaphus, Rupicapra pirenaica, Capra pirenaica, Meles Meles, Canis Lupus, Panthera pardus y Capreolus capreolus. Cerca de 1.200 restos encontrados en la hornacina se pudieron podido clasificar taxonómicamente 190. Los fósiles identificados más abundantes fueron de Cervus elaphus (113), Capra pyrenaica (19) y Equus ferus (14). Se documentó un número mínimo de individuos de veintidós animales de varias edades, la mayoría adultos.

En el caso de los pequeños mamíferos, se acumularon como resultado de la depredación. Pero, eso sí, sobre la base de las preferencias ecológicas de los micromamíferos y su abundancia relativa entre los restos, podemos inferir que el paisaje alrededor del sitio Prado Vargas hace 46.000 años era principalmente praderas húmedas y secas, con escasa cobertura forestal y abundante zonas rocosas.

Más cosas: el esqueleto craneal, representado particularmente por mandíbulas, está documentado en todos los animales a estudio que son los de más de veinte Kilos. Las diáfisis fueron los huesos largos más abundantes (cuatro de cada cinco), seguidas de las metáfisis y las epífisis. La extracción de médula se observa en todos los tipos de animales. Los neandertales golpeaban en la diáfisis del hueso, la parte más frágil. La presencia relativamente alta de huesos quemados podría ser porque fueron calentados antes de la fractura para facilitar la extracción de la médula.

Los restos biológicos cuentan, aparte de la especie, muchas cosas del animal – y de cómo fue comido, pero ese es otro tema-: la edad de la muerte gracias a la erupción como el desgaste de los dientes y el grado de desarrollo o fusión de los huesos o astas. Aunque los dientes aguantan más siglos. Y, en cierta medida, el sexo y el momento del año en que fueron cazados.

Desgraciadamente, trabajar con los dientes tienen problemas de aplicación como, en la erupción, la falta de elementos de comparación; la escasa mineralización en los individuos infantiles; diferencias en el desarrollo de los individuos; la alimentación; y el efecto de las enfermedades. El desgaste dental también presenta una serie de inconvenientes: el uso de poblaciones control actuales, las posibles diferencias en la dieta, la diferente velocidad de desgaste y su variación a lo largo de la vida del animal, las diferencias entre los sexos o considerar que una clase de edad tenga siempre asociada la misma altura de la corona. Por ello, las deducciones pueden ser erróneas.

Hemos dicho que podemos deducir el momento del año de la muerte y es gracias al comportamiento social de las especies. Claro que, en el caso de especies extintas, se aplican datos basados en poblaciones actuales silvestres de la Península Ibérica. Sabemos cuántas crías tienen las poblaciones actuales, la actitud social de los machos -generalmente solitarios fuera del celo- y de las hembras en grupos matriarcales… Sin contar que el mundo de hace unos 50.000 años no es el de hoy y los animales están influidos por su entorno, por su relación con otros miembros de su especie, con especies competidoras y con las fuentes de alimentación y con los depredadores. Y, no lo olvidemos, la fauna actual está afectada por los humanos al transformar el ecosistema, o cazar.

También es importante asociar los diferentes periodos de actividad con la latitud, ya que el patrón social puede variar en función de la temperatura. En un periodo glaciar, por ejemplo, pensaríamos que el comportamiento reproductivo de las especies cambiaría para que las crías pudieran alcanzar el tamaño mínimo para sobrevivir a los periodos de mayor escasez. Esto modificaría los periodos de parto, lactancia y celo, y condicionaría cualquier estudio.

Por su parte, el sexo junto con la edad de muerte de las presas proporciona datos acerca de las estrategias de caza y subsistencia de las poblaciones prehistóricas de cazadores recolectores. Podemos determinar el sexo cuando hay diferencias esqueléticas entre los machos y las hembras de una especie, bien a nivel morfológico, bien por mayor tamaño de los machos. En los caballos, por ejemplo, las mandíbulas de los machos normalmente presentan caninos, mientras que en las hembras suelen faltar. Con relación a la mayor longitud de los huesos de los machos tenemos la pega de cómo saber cuál era el tamaño de cada sexo. Cuanta más divergencia sexual tengamos mayor tendencia existe a encontrarnos con un macho dominante de un número variable de hembras. Y estimar el volumen de su población.

Otra cosa que nos dicen los huesos es si el animal fue cazado por carnívoros. Estos producen marcas de mordeduras y fracturas, principalmente en las extremidades. En las recientes excavaciones de la hornacina se encontró un 8`4% de huesos marcados por carnívoros. Por el rango de dimensiones de las mordeduras parece coincidir con los carnívoros registrados en la cueva, aunque no se pueden descartar nuevos depredadores. Aceptamos que la baja incidencia de carnívoros se debe a que no era “su” cueva y, quizá, accedían atraídos por los restos dejados por los neandertales.

Tras esta extensa introducción empezamos a hablar de los animales encontrados en la cueva de Prado Vargas.

Rinoceronte lanudo

El primer animal a rastrear es el Rhinocerotinae indet. del que se encontró un diente en la zona de la entrada de Prado Vargas que tenía el esmalte muy grueso y con una rugosidad muy marcada. Esta pieza no puede ser medida ni asignada a un diente concreto debido a su pequeño tamaño. Ni sabemos si el individuo era joven o maduro. El grosor y la rugosidad del esmalte sugieren que se trató de un ejemplar de grandes dimensiones. El esmalte es más grueso que el observado en otras especies de talla grande como los uros o los bisontes y su rugosidad es mucho más acentuada. Por este motivo los investigadores se decantaron por un rinoceronte. Como no podemos incluirlo ni en Stephanorhinus ni en Coelodonta por su mal estado, los asignamos a Rhinocerotidae. Una pena que no lo podamos declarar Coelodonta antiquitatis -Rinoceronte Lanudo- ya que lo tuvimos en la franja cantábrica y son frecuentes sus representaciones en las pinturas y grabados del Paleolítico superior europeo (40.000 a 10.000 años A.C.), alcanzando su cenit en el Auriñaciense (38.000 a 30.000 años A.C.) y disminuyendo en el Magdaleniense (18.000 a 8.000 años A.C.) En la Península Ibérica nos encontramos con una representación en la cueva de los Casares y una probable en la cueva guipuzcoana de Ekain. Con lo cual no perdamos la esperanza de tener nuestro rinoceronte lanudo de Las Merindades.

El

Equus Ferus es miembro de la familia Equidae que surge en América del

Norte durante el Eoceno. Se dividirá en dos grandes líneas evolutivas: asnos y

cebras actuales (estenoniana) y los verdaderos caballos. A partir del

Pleistoceno Medio (desde tres millones de años hasta hace unos 10.000 años) la

clasificación se complica diferenciándose cantidad de subespecies definidas por

el tamaño y robustez de sus extremidades y por ciertos caracteres de los dientes.

En el Pleistoceno Tardío nos encontramos con un mini caballo robusto, con dientes

pequeños y protoconos grandes: el E. ferus germanicus. Pero la presencia de

gran cantidad de subespecies en la Península Ibérica durante el Pleistoceno

Tardío hace difícil establecer caracteres morfológicos en los restos.

En la zona de la entrada se identificaron dos ejemplares a partir dientes. Uno sería adulto porque la pieza presenta un desgaste marcado, 26 a 32 meses. El otro sería un senil al tener el diente erosionado por completo la corona. En las excavaciones de los últimos años se han encontrado restos de al menos tres individuos.

Cueva de Ekain

Un tercer grupo de restos procederían de Sus scrofa, un jabalí, que surge en el Pleistoceno Inferior. Debido a su tipo de alimentación, que consiste en buscar comida en capas superficiales su distribución europea se limita, durante los interglaciares, a las latitudes medias mientras que la Península Ibérica fue un refugio durante las fases glaciares.

En la zona de la entrada se encontraron dos falanges proximales -las situadas en los extremos de manos y pies-. La fusión de las epífisis proximales de las primeras falanges se produce en torno a uno o dos meses. Por esta razón, y viendo que las piezas recuperadas presentaban la epífisis proximal sin fusionar, determinando que pertenecía a un único ejemplar inmaduro. Hay que tener en cuenta que cada individuo tiene cuatro falanges izquierdas y otras cuatro derechas. En la zona de la hornacina se encontraron, inicialmente, restos de un individuo.

Más: Cervus elaphus. Los cérvidos son un grupo común en Europa desde el Mioceno Temprano. El Cervus elaphus llega a Europa hace más o menos 900.000 años. Muchas han sido las subespecies descritas para Cervus elaphus pero podemos dividirlas en subespecies sin corona, con corona incipiente y con corona plenamente desarrollada. Actualmente existen seis subespecies de ciervos, siendo las más extendidas, C. elaphus elaphus, propia de todo el continente europeo y el gran cervus elaphus maral de Anatolia, Caucaso e Irán. La subespecie europea conserva lo que se denomina corona, mientras que los otros carecen de ella.

Los restos de la zona de la entrada fueron abundantes y presentaban buen estado de conservación. Encontraron doce restos craneales y dentales, diecisiete postcraneales (fragmentos de metápodos) y un metacarpo. Predominan los restos juveniles (de 6 a 43 meses). El resto son adultos. Tengamos en cuenta que las edades de erupción de los premolares se encuentran entre los 27 y 30 meses por lo que al menos tendrían esta edad. Todos los ejemplares fueron cazados, y consumidos, en invierno. En las campañas arqueológicas de la zona de la hornacina se encontraron restos de, al menos, tres individuos.

Los siguientes restos pertenecen a la Rupicapra pyrenaica más conocida como sarrio o rebeco pirenaico. La mayor parte de los investigadores sugieren un origen asiático para los rebecos llegando hasta las penínsulas Ibérica e Itálica durante el Pleistoceno Medio; y, más tarde, entraría la rupicabra rupicapra provocando el aislamiento de las poblaciones de sarrio que posteriormente darían lugar a Rupicabra pyrenaica parva en la Cordillera Cantábrica y a Rupicabra pyrenaica pyrenaica en los Pirineos. Pero nada de esto es definitivo. Las clasificaciones morfológicas y los análisis genéticos realizados revelan una gran complejidad taxonómica. Los estudios genéticos chocan, en muchos casos, con las clasificaciones morfológicas.

De

todas formas, en la entrada de Prado Vargas se encontraron cuatro restos de

rebeco: tres dientes y un resto postcraneal. Son piezas con erosiones mínimas que

nos darían una edad de entre los 10 y 68 meses. Corresponderían a dos

ejemplares, uno joven y otro adulto que fueron cazados en primavera e invierno

respectivamente. La primavera coincide con la época de partos y diciembre con

el final del celo. En la hornacina se encontraron restos, al menos, de tres

posibles individuos, sino de más.

Durante el Pleistoceno Tardío la distribución del rebeco era mayor que los Pirineos y la Cordillera Cantábrica en sus dos variantes, habiéndose encontrado restos en Portugal (Salemas), la Comunidad de Madrid (Pinilla del Valle) e incluso en Córdoba (El Pirulejo).

Durante el Pleistoceno Tardío la distribución del rebeco era mayor que los Pirineos y la Cordillera Cantábrica en sus dos variantes, habiéndose encontrado restos en Portugal (Salemas), la Comunidad de Madrid (Pinilla del Valle) e incluso en Córdoba (El Pirulejo).

Cabra pirenaica

Tras el rebeco nos fijaremos en la Capra pyrenaica. La subfamilia Caprinae incluye a los bóvidos adaptados a climas extremos y terrenos difíciles. Los registros fósiles se encuentran mal documentados pero el primer grupo apareció durante el Mioceno Tardío. La subfamilia Caprinae comprende trece géneros divididos en tres tribus: Caprini, Rupicaprini (aquí están los rebecos) y Ovibovini. La tribu Caprini comprende a las cabras, Capra, a las ovejas, Ovis, y a géneros supuestamente relacionados como Ammotragus, Hemitragus y Pseudois. En la entrada de Prado Vargas se encontraron diez dientes. Su estudio nos ha mostrado que, al menos, hubo un ejemplar que tendría por lo menos veinticinco meses de edad y otro animal trece. Es decir, al menos dos cabras. La zona de la hornacina descubrió restos de, al menos, tres individuos.

Oso Cavernario

Siguiendo con nuestra relación hablaremos un poco del Oso de las cavernas, el Ursus spelaeus. El Oso Cavernario fue un mamífero omnívoro de la familia de los úrsidos que vivieron durante el Pleistoceno tardío desde el sur de Inglaterra al Cáucaso. Era grande, unos 130 cm de altura en la cruz. Su nombre procede del chascarrillo de encontrar solo los restos de los muertos en cuevas. Los caídos fuera no se han conservado, evidentemente. Seguramente cosas de una hibernación mal preparada causada por inexperiencia, enfermedad o vejez. De hecho, algunas cuevas tienen miles de huesos acumulados durante un período de 100.000 años o más. Claro que para llegar a esa cifra sólo haría falta dos muertes en una cueva por año. Algo que no sería difícil.

Es fácilmente identificable por su cráneo ancho y abovedado como el que hizo saltar las alarmas en Prado Vargas. Disponía de un morro menos pronunciado, frente abrupta y hundida, grandes molares que evidencian una dieta fundamentalmente herbívora, y unas extremidades delanteras más largas y robustas que las traseras. Había un claro dimorfismo sexual pesando las hembras la mitad que los machos.

En Prado Vargas se encontró, en un principio, un cráneo de este -casi probable- herbívoro porque su ingesta de carne dependía de la habilidad, gustos del individuo y de los recursos disponibles. En la zona de la hornacina, nivel 4, se encontraron siete restos. Estos se podrían sumar a los que comenta Diego Arcedillo en su artículo de 2010, que eran veinticuatro. De ellos, veintidós fueron identificados: cinco fragmentos craneales, un fragmento de escápula, un fragmento de tibia, un fragmento de radio, un metacarpiano, un fragmento de costilla y doce dientes.

Corzo.

Capreolus capreolus: Es el corzo, el cérvido más pequeño de Europa, solitario y muy adaptativo. Vive tanto en bosques cerrados, como en amplias praderas. Actualmente tiene pocos depredadores, excepto el hombre. Tenemos, pues, una continuidad en esta caza desde los neandertales de hace 45.000 años de Prado Vargas. Meles Meles es el tejón común, un pequeño carnívoro del que, en la zona de la hornacina de Prado Vargas, actualmente, se ha encontrado restos de, al menos, un individuo. Y el Canis Lupus es el lobo que sigue recorriendo, dificultosamente, las lomas de Las Merindades. En la zona de la hornacina se encontraron restos de tres individuos. De la Panthera Pardus se encontró un hueso del carpo, un pisiforme de pequeño tamaño bien conservado.

Todas las investigaciones realizadas en la zona de hornacina, lo especifican los autores cono Nivel 4, muestra que los neandertales viajaron a través de una variedad de ambientes locales, y que cuando obtuvieron presas, particularmente ungulados adultos pequeños y medianos, seleccionaron partes anatómicas con alto contenido nutricional y las llevaron a la cueva. Los huesos muy fragmentados muestran que las presas fueron procesadas en la cueva con actividades como el descarnado o la fractura de huesos para acceder a la médula. Solo una minoría de los restos fósiles presentan bordes irregulares, lo que indica fragmentación en estado seco o como resultado de otros procesos como el pisoteo o la presión sedimentaria.

Bibliografía:

Fundación Atapuerca.

“Análisis paleobiológico de los ungulados del Pleistoceno Superior de la Meseta Norte”. Tesis doctoral de Diego Arceredillo Alonso.

Universidad de Burgos. Noticias.

Fundación Palarq.

Cuaderno de cultura científica.

Periódico “La Vanguardia”.

Nutcracker Man.

“Late Neanderthal subsistence strategies and cultural traditions in the northern Iberia Peninsula: Insights from Prado Vargas, Burgos, Spain”. Marta Navazo Ruiz, Alfonso Benito-Calvo, Rodrigo Alonso-Alcalde y otros.

“Los macromamíferos del yacimiento del Pleistoceno Superior de Prado Vargas (Burgos, España)”. Diego Arceredillo Alonso.

“Excavación de la cueva de Prado Vargas, Cornejo (Burgos-España)”. T. De torres Pérez-Hidalgo, B. Rodríguez, P. González Álvaro.

www.arrecaballo.es